|

En

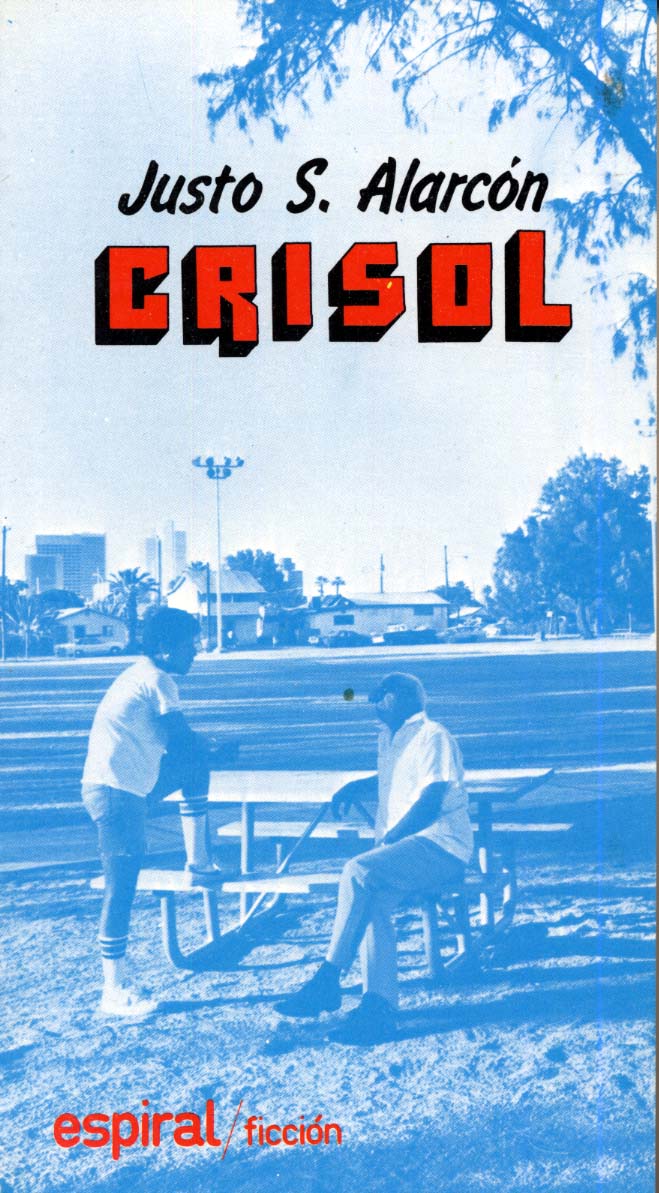

la esplanada

del campo de recreo

el maestro-de-disciplina

nos formaba

como si fuéramos

un ejército.

Todos

los días

a las nueve de la mañana

durante el frío invierno

en camisas sin mangas

nos ponía a hacer los ejercicios

que le llamaban "suecos".

No es por nada,

pero él no se rajaba.

Y allí, en frente de nosotros,

se plantaba

dándonos ejemplo.

De vez en cuando

nos permitía un descanso.

Pero entre tanto

nos advertía

que lo mismo hacían

los ciudadanos

de Esparta.

Mens sana

in corpore sano

nos sermoneaba

cuando algún "perezoso"

no podía seguir ejercitando a causa

de su obesa panza a los espartanos detesto.

A veces me caían las lágrimas

y me picaban los ojos

cuando con la sal y el frío

se mezclaban

No podía restregarme

las pestañas

por tener las manos

al cielo elevadas.

|

Algunas

veces

al apretar los puños

veía correr la sangre

por entre los nudos

de mis agrietadas

y moradas manos.

Prorrumpir

en chillidos

no me era dado

porque tenía que ser

ante todo y sobre todo

un ciudadano espartano.

El cuerpo se volvía tenso

y la voluntad acerada.

Pero la mente se hizo lenta

y me entraba la desgana.

Un día, ya cansado,

me atreví a quejarme

de la dureza y el maltrato.

"Prefiero, le dije,

ser buen romano

a ser mal espartano".

Levantando su pesada mano

la dejó caer con fuerza

sobre mi ya lacerada cara.

"Serás, dijo, espartano

porque a mí me da

la santísima gana".

Todavía hoy de adulto

a los espartanos detesto.

Pero agradezco de antemano,

y todavía

la fortaleza

que el no ser romano

me da ante los tropiezos

que la vida me siembra.

Es que, en aquellos días,

no había "derechos".

Otra fórmula regía.

|